産地のうつわ「きほんの一式」

有田、美濃、益子、信楽… 産地ごとに表情が違う日本のうつわを暮らしの中で気負わず使える「きほんの一式」シリーズ。日本各地の窯元と共に、その産地ならではの味わいを大切にしながら、現代の食卓で活躍する6つの基本の形のうつわをそれぞれ制作。一揃いあればシーンや和洋を問わず、ごはん、パン、煮もの、汁物…どんな料理も受けとめてくれます。同じ産地で統一したり、違う産地で取り合わせたりと思い思いにお楽しみください。

6種類の形状=

「きほんの一式」

飯碗・汁椀・中鉢・平皿・湯呑またはマグカップ、そして小皿・小鉢。

食卓で使いやすいこの6種類を「きほんの一式」としました。

この形状があればどんな献立もまかなうことができます。

-

平皿

食パンが1枚しっかり置けるぐらいの使いやすいサイズ感。立ち上がりのある壁を周囲に付け、汁気のあるおかずも盛り付けられます。

-

小皿

平皿よりひとまわり小さい小皿。1人分の豆腐やお刺身など一品ものを盛り付けたり、取り皿として重宝するうつわです。

-

小鉢

中鉢にすっぽりと収まるくらいの大きさの小鉢。中鉢を使うには少し大きい、そんなおかずや漬物などの盛り付けにぴったりです。

-

飯碗

高台の内側を丸くして水を切りやすくした機能的な飯碗。ディティールにそれぞれの産地の色が現れているのも特徴です。

-

湯呑・マグカップ

約250mlのたっぷりサイズで、低めの形状なので食事の際にも使いやすく、スープを盛り付けるのにも適しています。

シーンや和洋を問わず

毎日の食卓で活躍

「現代の暮らしに寄り添うデザイン」と「食卓で使いやすい6種類の形状」を

掛け合わせることで和洋問わず様々なシーンや献立に対応することが可能に。

同じ産地で一式揃えたり、違う産地を組み合せたりしてお楽しみいただけます。

現代の暮らしに

寄り添うデザイン

産地ごとに独特の味わいを持つうつわたちを気負わず暮らしの中で使っていただけるよう、

それぞれの特徴を活かしながらも現代の暮らしに寄り添うデザインにしました。

愛知県 瀬戸瀬戸焼SETO

- ガラス質の釉薬が

つややかなうつわ - 千数百年に渡って焼き物づくりが行われ、陶磁器の代名詞ともなっている瀬戸。この地に工房を構える窯元「水義製陶所」と作った、江戸時代庶民に愛された「石皿」に学んだ素朴なうつわです。

- 瀬戸焼について

- 世界有数といわれる白く焼き上がる良質で豊富な陶土が、釉薬や絵付けが美しい焼き物を生み出しています。日本の中でも珍しい、陶器も磁器も焼かれる産地で、陶器では釉薬を駆使した装飾が特徴で、磁器は呉須と呼ばれる顔料を使った青色が美しい絵付が特徴です。

- 産地のこと

- 瀬戸は純白で良質な陶土や焼き物づくりに必要な資源が豊富に採れたため古くから焼き物づくりが始まりました。産地として際立っていったのは鎌倉時代。日本で初めて釉薬を使い、ガラス質で覆われた耐水性のある陶器を作ったことで、実用食器の産地として大きく発展しました。

大分県 日田小鹿田焼ONTA

- 野性味あふれる

無骨なうつわ - 大分県の皿山周辺にて一子相伝で受け継がれてきた小鹿田焼は、野性味あふれる骨太な印象が魅力。白釉や飴釉、刷毛目(はけめ)や飛び鉋(かんな)など、小鹿田焼ならではの装飾を用いました。

- 小鹿田焼について

- 1716年に中野焼(後の小石原焼)の陶工、柳瀬三右衛門が大分の日田に招かれ創設した小鹿田焼。日用の雑器をつくる民窯として開かれ、兄弟窯である小石原焼とは飛び鉋や刷毛目といった共通の技法が見られます。

- 産地のこと

- 産地全体で伝統を守る気風が強く、全国的にも珍しい産地の共同窯が現在も現役で稼働。昭和初期までは全十軒の小鹿田焼の窯元すべてが共同窯で焼成していましたが、現在は五軒が使用するのみとなりました。完成した焼物に作家や窯元を示す窯印は記されずにすべてが「小鹿田焼」とされ、今も民陶として愛され続けています。

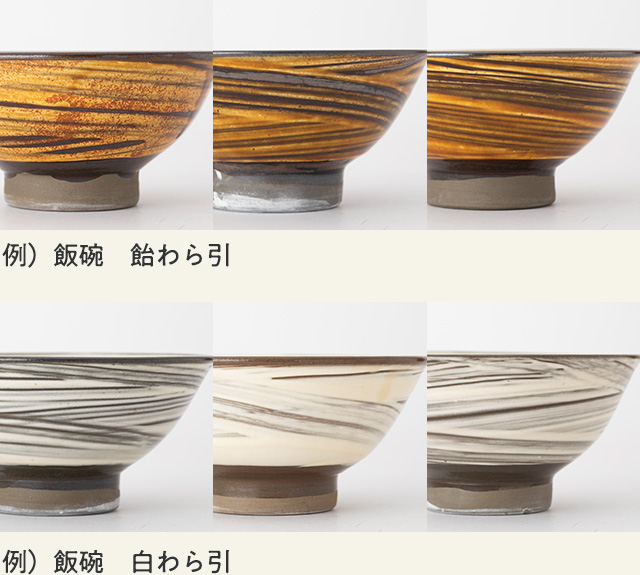

小鹿田焼の風合いについて

蛇の目小鹿田焼は登り窯にて重ね焼きで焼成されているため、蛇の目(重ねて焼いた際の釉薬がかかっていない部分)があります。上乗せ(重ねて焼いた際、一番上に置かれた器)は蛇の目がありませんが、登り窯のため、灰の振りかぶりがついている場合もあります。※蛇の目のある商品は「平皿」「飯碗」です

風合いの違い職人による手作りのため、柄やお皿の大きさや深さや厚さ、色など一つ一つ多少異なります。また、歪みや若干のがたつきがございますが、小鹿田焼の愛すべき大らかな特徴としてご理解頂ければ幸いです。※これらの風合いは、例にある飯碗だけではなく、すべての商品にあります。あらかじめご了承ください。

栃木県 益子益子焼MASHIKO

- ぽってりとした

温かな手触りのうつわ - 益子焼の伝統を受け継ぐ和田窯とつくったシリーズです。手に取るとほっと落ち着く益子焼ならではの質感を大事につくりました。益子ならではの釉薬を使い、うつわに玉縁と呼ばれる丸みのある縁を設けることで口当たりをやさしくし、強度を増しています。

- 益子焼について

- 益子焼は、素朴な土の表情を生かした厚手の質感が特徴的な焼き物。土の性質から細かい細工には向かず、黒っぽい地肌を隠すために施された茶色の柿釉や白土の化粧が、独特の味わいになっています。

- 産地のこと

- 人間国宝の濱田庄司が益子に窯を開いたことで、民芸のメッカとして世界的に名が広まった益子町。昔から「来る者は拒まず」という開放的な気風があり、若手の陶芸家が数多く集まる活気のある焼き物の町です。

岐阜県 東濃美濃焼MINO

- 渋みのある

シャープなうつわ - 美濃焼の伝統を育んだ風土に根ざしながらも、現代の感覚を軽やかにとり入れ、違いを生み出す作山窯とつくったシリーズです。「土もの」らしい風合いを持ちながら、シャープなシルエットにすることで軽やかな印象に仕上げています。

- 美濃焼について

- 千利休や古田織部が指導したことで、桃山時代にそれまでにはなかった和の美意識を焼物に取り入れることになった美濃焼。釉薬の流れやいびつな形に「けしきを見る、日本独自の食器文化を支えてきました。

- 産地のこと

- 窯業地として1300年以上の歴史を誇る岐阜県美濃。7世紀頃の須恵器から始まり、桃山時代には織部、志野、黄瀬戸など茶の湯文化と結びついた焼物を生みだしました。現在でも和食器の一大産地であり、国内生産の60%以上を美濃で生産しています。

滋賀県 甲賀市信楽焼SHIGARAKI

- 素朴でありながら

表情豊かなうつわ - 400年の歴史を持ちながら伝統を現代に活かす明山窯とつくったシリーズです。信楽の土は1300℃で焼き締めることで鉄分が酸化して美しい「火色(緋色)」が生まれます。信楽焼の土味を活かしながらシンプルで現代的なシルエットにすることで、現代の暮らしになじみやすいうつわに仕上げました。

- 信楽焼について

- 信楽焼の神髄は「土と炎の芸術」といわれる独特の野趣あふれる佇まいです。古琵琶湖層から採る陶土は焼成すると温かみのある火色を生み出し、灰が反応することで現れるビードロ釉や焦げなど、偶然が生む一期一会の景色が楽しめます。

- 産地のこと

- 日本六古窯の1つに数えられる信楽焼。鎌倉時代にはすり鉢、甕、壷が作られ、室町・安土桃山時代には千利休ら茶人が信楽焼の侘びた風情を好み茶道具としても珍重されました。その後も火鉢や植木鉢など、時代に即した焼き物を作り続けています。

佐賀県 有田町有田焼ARITA

- 印判絵柄の

ゆらぎが楽しいうつわ - 有田焼の伝統を現代に活かす金善窯とつくったシリーズです。江戸後期より量産された「印判手」とよばれる印刷磁器。縁起の願いがかけられた素朴な絵柄は、庶民の日用食器として愛用されてきました。青の濃淡で表現された絵柄が料理を美しく引き立てます。

- 有田焼について

- 一般的にいわれる伝統様式は、藍一色で伸びやかに描かれた「古伊万里様式」、余白を生かした絵画的な色絵の「柿右衛門様式」、染付・色絵・青磁の技法を駆使した「鍋島藩窯様式」の大きく3つに分けられます。

- 産地のこと

- 有田焼は17世紀の初め、朝鮮人陶工・李参平らが有田町の泉山で陶石を発見し、日本で初めて白磁のうつわを焼いたことから始まったといわれています。磁器を焼く技術は有田から全国へと伝えられていったため、「日本の磁器のふるさと」とも呼ばれている産地です

「シンプルでなんにでも合ううつわも使いやすくていいのだけれど、 食卓にもう少し彩りがほしいと思う。

単純に、青物や煮つけを盛り付けるのは、 土ものや絵付けのうつわが映えそうな気がするから。

青物には、白くすっきりと、煮付けには茶色でどっしりと。

そんなイメージでお店に行ってみるもののいつも何も買えずに帰ってきてしまう。」

そんな風に迷った時はうつわがつくられた場所を知ってみるのが案外おすすめです。

有田、信楽、美濃、益子…日本はせまいながらも焼き物の宝庫。

産地によってそれぞれ得意なことが違うから

産地を知ることは、好きのありかを探す手がかりにもなります。

高価なものでなくていいし そんなにたくさんなくてもいいから 好きだなと思うものを少しづつ増やしていきたい。

日本のうつわを、産地を知る。

そんなお手伝いを、中川政七商店がさせていただければと思います。

こちらもおすすめ

72の商品

- カートに入りました

- カートを見る